不動産取引をするのに必要な宅地建物取引士、通称「宅建(たっけん)」。毎年20万人前後が受験する人気の国家試験です。合格率は25~30%と、国家資格の中でもそれほど難易度が高くなく様々な人が資格取得に向けて勉強しています!

今回は、宅建業における法規制を学んでいきましょう!

事務所の設置に関する規制

宅建業者が業務を行う場所は事務所だけではありません。例えば、ハウジングセンターなどのモデルルーム、分譲地での現地販売など事務所以外でお客様とやりとりをする場面も多いのですの。

ここでは次の3つのパターンに分けて考えていきます。

①事務所

②申込み・契約をする案内所

③申込み・契約をしない案内所

ここでいう宅建業法上の事務所とは、本店や支店、継続的に業務をすることができる施設で、契約を締結する権限を有する使用人が置かれている場所を指します。

案内所の設置

申込み・契約をする案内所を設置する場合は、業務を開始する10日前までに「免許権者」&「案内所の所在地を管轄する都道府県知事」の両方に届出をする費用があります。

申込み・契約をしない案内所は届出の必要がありません。

事務所・案内所に必要なもの

専任の取引士とは

その事務所や案内所に常勤している取引士。

取引士の数が不足する場合は事務所等を開設することができず、既存の事務所等で取引士の数が不足した場合は2週間以内に補充しなければなりません。

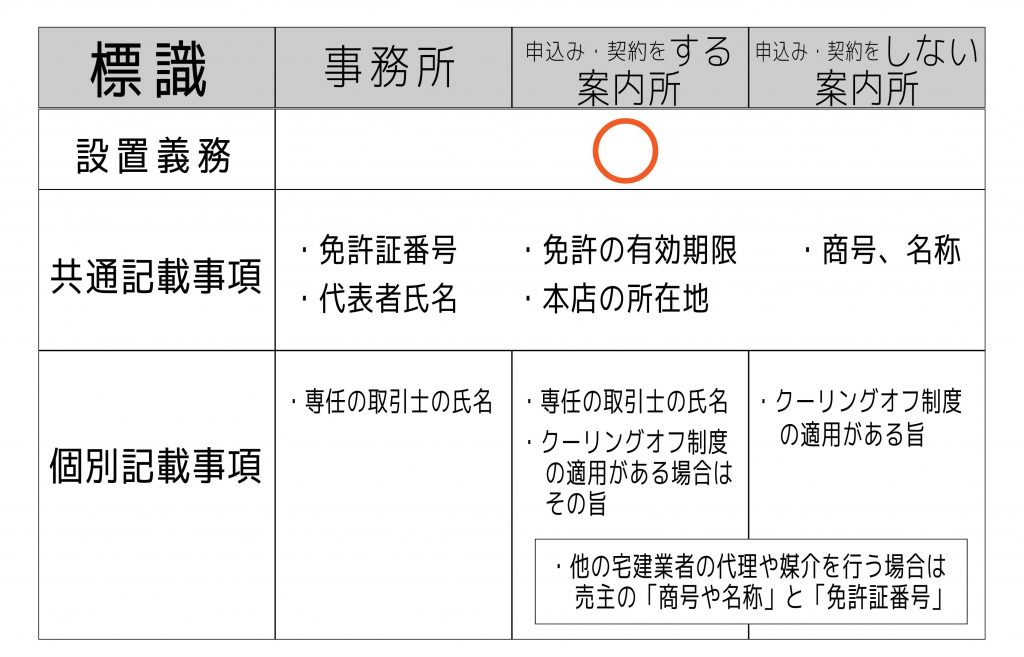

標識

帳簿

事務所ごとに取引の内容を記載した帳簿を備え付けなければなりません。

事務所ごとなので、本店は本店、支店は支店でそれぞれ備え付ける必要があります。

帳簿は各事業年度末に閉鎖し、閉鎖後5年間は保存が必要です。また宅建業者自らが売主となる新築物件については10年間の保存が必要です。

従業員名簿

従業員名簿も事務所ごとに備え付ける必要があります。

従業員名簿には、氏名、生年月日、取引士であるかどうかなどが記載されます。

従業員名簿の保存期間は、最終記載した日から10年間です。

また取引の関係者から請求があった場合は閲覧させなければなりません。

報酬額の提示

事務所ごとに報酬額を提示しなければなりません。

従業者証明書の携帯義務

宅建業者は、従業者に従業者証明書を携帯させなければなりません。また従業者は、取引先関係者から請求があった時は従業者証明書を提示しなければなりません。

まとめ

今回は事務所と案内所について学んできました。

それぞれの場所に必要なものをしっかりと頭にいれておけばOKです。

次の回では、宅建業を行う上での規制について学んでいきます。

コメント