不動産取引をするのに必要な宅地建物取引士、通称「宅建(たっけん)」。合格率が30%と言われる宅建、国家資格の中でもそれほど難易度が高くなく様々な人が資格取得に向けて勉強しています!

今回は、宅建業を始めるために必要な保証金について学んでいきます。

宅建業をはじめるために

宅建業をはじめるためには

①専任の宅地建物取引士が必要

②免許を受けることが必要

と学んできました。

他にも免許を受けるためには「保証金を納める」or「保証協会に加入する」のどちらかをする必要があります。

保証金

「営業保証金制度」といい、「供託所(法務局)」と呼ばれる場所に一定額を納めるものです。宅建業者と取引をして相手方が損失を被った場合、その損失を一時的に建て替えるの制度です。ただし相手方が宅建業者の場合は利用できません。

保証金の供託

①本店最寄りの供託所に供託

②事業を開始するまでに供託

③供託した後、免許権者に届出をしないと事業を開始できない

④供託金は「本店1,000万円」「支店1か所につき500万円」

⑤現金以外でもOK!(ただし評価額は「国債⇒額面の100%」「地方債・政府保証債⇒額面の90%」「それ以外の有価証券⇒額面の80%」)

保証金を供託した届出がない場合

①免許日から3カ月以内に供託の届出がない場合、免許権者は宅建業者に対して催告しなければならない

②催告が届いた1カ月以内に供託の届出がない場合、免許権者は免許を取り消すことができる

事務所を新設した場合

①本店最寄りの供託所に500万円を供託しなければならない

本店を移転したとき

本店を移転して最寄りの供託所が変更となる場合、新たに最寄りとなる供託所に営業保証金を保管替えしなければなりません。

①現金のみで供託している場合、営業保証金を供託している供託所に保管替え請求を遅滞なくしなければならない

②現金以外も供託している場合、新たに最寄りとなる供託所に新たに供託し、そのあと払戻しを受ける必要がある

保証金の還付

宅建業者と取引した人は、その債権について営業保証金の還付を受けることができます。

①宅建業者と宅建業に関して取引した人で債権を有している人

②宅建業社以外

③還付額は供託されている営業保証金の範囲内

保証金の追加供託

還付によって保証金が不足した場合、新たに追加供託する必要があります。

①免許権者から不足額の通知を受けた日から2週間以内に追加供託

②追加供託した日から2週間以内に免許権者へ届出

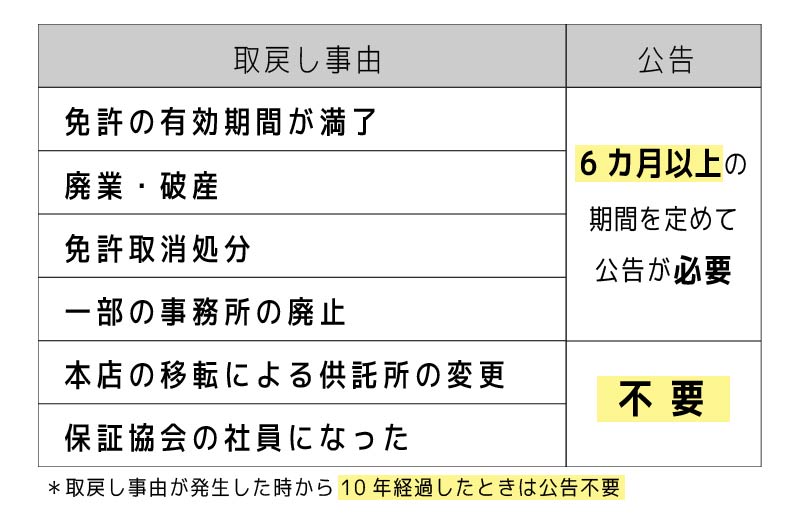

保証金の取戻し

取戻しの公告をした場合は、遅滞なく免許権者に届出しなければならない

保証協会

保証協会に加入すると営業保証金の供託が免除されます。

保証協会には「全国宅地建物取引業保証協会」と「不動産保証協会」の2つがあり、加入者は前者が8割、後者が2割です。

保証協会の業務

①苦情の解決

②宅建業に関する研修

③弁済業務

保証協会への加入

保証協会に加入している宅建業者を「社員」と言います。

保証協会に加入するかしないかは任意ですが、複数の保証協会の社員にはなれません。

①加入する日までに分担金(弁済業務保証金分担金)を保証協会に納付

②納付する額は「本店60万円」「支店1ヵ所につき30万円」

③納付は現金のみ

④加入後に新たな事務所を設置した場合は、設置した日から2週間以内に納付

弁済業務保証金の還付

宅建業者と取引した人は、その債権について営業保証金の還付を受けることができます。

①宅建業者と宅建業に関して取引した人で債権を有している人

②宅建業社以外

③還付額は保証協会の社員でなかった場合に供託されているであろう営業保証金の範囲内

④保証協会の社員になる前に取引した人も還付を受けられる

⑤弁済を受けることができる金額について、保証協会の認証が必要

⑥還付請求は供託所に対して行う

弁済業務保証金の追加供託

保証協会から還付充当金を納付すべき通知を受けた日から2週間以内に保証協会に納付しなければなりません。

期限内に納付できない場合は社員の地位を失います。

社員の地位を失った場合、1週間以内に営業保証金を本店最寄りの供託所に供託しなければなりません。

弁済業務保証金の取戻し

①社員でなくなった→6カ月以上の期間を定めて公告が必要

②一部事務所の廃止→公告不要

コメント