不動産取引をするのに必要な宅地建物取引士、通称「宅建(たっけん)」。合格率が30%と言われる宅建、国家資格の中でもそれほど難易度が高くなく様々な人が資格取得に向けて勉強しています!

今回はそんな資格取得に向けて「独学で頑張ろう!」と決意を決めた方々に、宅建合格に向けて必要な知識を提供していきます!

宅地建物取引士とは

そもそも、宅地建物取引士はどういった資格でしょう?

・国家資格

・受験資格はなし(何歳でも、誰でも受験できます)

・年一回(6月受験申込・10月試験・12月合格発表)

・合格率は30%ほど

・50点満点

・合格点はその年の難易度により変動(32~38点ぐらい)

・マークシート4択式

・業務独占資格(不動産取引の重要事項説明は取引士が行わなければならない)

受験に関して詳しくは、不動産取引推進機構のHPをご確認ください。

宅地建物取引士になるには

①取引士(宅地建物取引士)の試験に合格

②取引士の資格登録(2年以上の実務経験 or 国土交通大臣の登録実務講習を修了する)

③取引士証の交付(都道府県知事の法定講習を受講・試験後1年以内に交付を受ける場合は受講しなくてOK)

*不正受験者は合格を取り消され、3年以内の受験を禁止されることがある

取引士の登録ができない人

登録申請をしても登録できない人もいます(欠格事由)

①成年被後見人・被保佐人・破産人で復権を得していな人

②禁固刑以上・建物業法違反で罰金刑・暴力的な犯罪や背任罪により罰金刑 に処されて刑の執行が終わった日から5年経過していない人(執行猶予の期間は満了すればOK)

③暴力団員・暴力団員でなくなってから5年を経過していない人

④不正な手段による免許の取得や、業務停止処分に違反して免許取消処分を受けてから5年を経過していない人

⑤不正な手段による登録の取得や、事務禁止処分に違反して登録消除処分を受けてから5年を経過していない人

⑥事務禁止処分中に自らの申請で登録が消除された人

⑦未成年

登録内容

取引士として登録すると、宅地建物取引士資格登録簿に登載されます。

①登録番号、登録年月日

②氏名、生年月日、性別

③住所、本籍

④宅建業者に勤務している場合はその宅建業者の商号・名称、免許証番号

⑤試験合格年月日、合格証書番号

⑥処分があったときはその内容

*登載内容に変更があった際は、遅滞なく変更の登録を申請する

*どこの都道府県で登録しても全国で有効!

■登録の移転

登録を受けた都道府県以外に所在する事務所に勤務、または勤務しようとするときは、登録の移転を申請することができる。

①現在登録している都道府県知事を経由して申請

②事務禁止期間中は移転できない

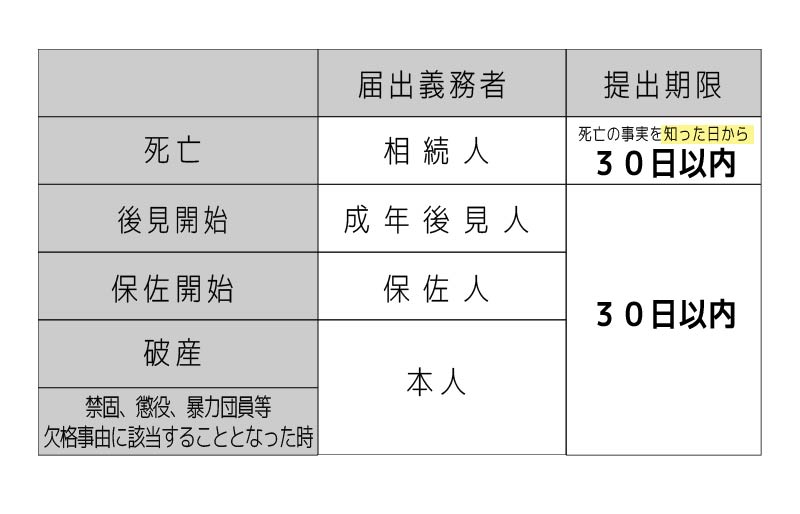

■届出

取引士でなければできない仕事

①重要事項の説明

②35条書面(重要事項説明書)への記名押印

③37条書面(契約書)への記名押印

取引士証

①登録している都道府県知事に対して交付を申請

②交付の申請前6カ月以内に行われる法定講習に受講する必要がある

③試験合格から1年以内に交付を受ける場合は法定講習の受講が免除される

④有効期間は5年

⑤更新するためにも法定講習の受講が必要(申請前6カ月以内に行われるもの)

⑥重要事項説明(35条説明)をするときは提示が必要

⑦取引関係者から請求があった時は提示が必要

再交付申請

紛失して再交付を受けた後、なくした取引士証を発見した場合は発見した方の取引士証を都道府県知事に返納する

宅建業とは

宅建業(宅地建物取引業)とは、「宅地・建物」の「取引」を「仕事」として行うことです。宅建業を営むためには免許が必要です。

宅地・建物とは

■宅地…

①現在、建物が建っている「土地」

②これから建物を建てる目的で取引される「土地」

③用途地域内の「土地」(道路、公園、河川、広場等の土地を除く)

■建物…

屋根と柱(壁)のある工作物 → 住宅だけではなく、倉庫や工場、マンションの一室など建物の一部も建物

取引とは

①自らが「売買」、「交換」を行う

→自らが大家さんで「賃借」を行う場合は宅建業法で規制されない

②他人を代理して「売買」、「交換」、「賃借」を行う

③他人間を媒介して「売買」、「交換」、「賃借」を行う

Point!

代理と媒介?

代理とは、本人を「代理」して行います。そのため代理人が行った行為・効果は「本人」に帰属します。

媒介とは、本人を「引き合わせる」ことをします。

■契約を例にみると…

・代理の場合、代理人が本人に代わって契約をします

・媒介の場合、本人が契約をします

民法では、当事者双方を代理することは原則禁止されています。(双方代理)

■宅建業法に該当しない行為

①自ら土地・建物を賃借する行為

②建物の建築を請け負う行為

③宅地の造成を請け負う行為

④ビルの管理行為

■免許が不要な団体

①国、地方公共団体、独立行政法人都市再生機構、地方住宅供給公社など

→ 農協は免許が必要

②信託会社、信託銀行

仕事として行う

「不特定多数の人」に「反復して」取引を行うこと

無免許営業の禁止と名義貸しの禁止

免許を受けずに宅建業を行うことはできません。また実際に行っていなくても、広告をすることも禁止されています。

次回は宅建業を行うために必要な免許について学んでいきます!

コメント